[스크랩] 이백(李白)과 두보(杜甫)|

이백(李白)과 두보(杜甫)

이백(李白,701~762) 두보(杜甫,712~770)

이백(李白)과 두보(杜甫)

744년 당나라의 낙양에서 이루어진 범상치 않은 만남, '창공에서 태양과 달이 만난 듯 중국 역사상 가장 신성하고 기념할 만한 만남' 의 주인공들을 통해 엿볼 수 있다. 44세의 나이로 문학적 재능이 만개한 상태의 분방하고 정열적인 시인인 이백과, 33세의 나이로 진지하고 다정다감한 무명의 문학청년인 두보가 낙양에서 만났다. 두 사람의 공통점이 있다면 걸출한 문학적 재능을 지녔다는 것 외에, 때를 못 만나 제대로 된 관직에 오르지 못하고 이곳저곳 떠돌며 기식자 생활을 하는 처지였다는 것 정도다. 출신성분, 인간성, 필치, 인생관 등, 그 밖의 다른 모든 면에서 그들은 달랐다.

성(性)마저 불확실한 변방의 이민족 집안 출신 이백과 '하늘과의 거리가 1척5촌' 이라는 명문가 출신 두보. 입신출세하는 것을 궁극적 목표로 삼았던 이백과 당 왕조의 번영과 평안을 진심으로 바랬던 두보. 아내 넷을 두고도 어느 누구에게도 정을 주지 않았던 이백과 첩을 둔 적이 없는 애처가 두보. 이러한 이백과 두보의 삶의 이야기가 문학적 성취를 대비시킨 책이 다카시마 도시오의 「이백, 두보를 만나다」이다.

낙양에서의 첫 만남 이후 두 사람은 1년여 간 만남과 헤어짐을 거듭했고, 그 다음에는 한 번도 마주하지 못했다. 짧은 만남 긴 이별이었지만 만취해 한 이불을 덮고 잘 만큼 진한 우정을 나눴던 그들은 시를 통해 서로에 대한 감정을 표출했다. 저자 다카시마는 11살 연상의 비범한 친구 이백에게 두보가 특유의 다정다감한 성격으로 친근감을 표현하면서도 은근히 야유했다고 본다. "술 잔뜩 먹고 되는대로 마음껏 뽐내는 모습은 대체 누구에게 보여주는 건가요." 이백 또한 주선(酒仙)이라는 별칭에 합당한 시로 두보에 대한 정을 표현했다. "노나라 술을 마셔도 취하지 않고, 제나라 노래를 불러도 감정에 북받쳐 올 뿐, 그대 생각은 문수(汶水)의 흐름과 같이, 도도히 남쪽으로 흐르고 흘러 그치지 않네."

여기서 잠깐, 시문학적으로 이백과 두보 가운데 누가 더 뛰어날까? 이에 대해 다카시마는 남송 시대 엄우(嚴羽)의 다음과 같은 주장에 동의한다. "두보는 이백처럼 표일(飄逸 : 마음 내키는 대로하여 세속에 얽매이지 않음)한 정취가 있는 시를 지을 수 없고, 이백은 두보처럼 침울한 시를 지을 수 없다." 이백이 속박되지 않은 정열과 에너지를 분출시킨다면, 두보는 대지에 깊이 뿌리를 둔 든든한 건조물 같은 의지와 구성력을 보여준다는 것이다. 일종의 구전 가요도 '들국화' 가 불러 유명해 진 '사노라면' 의 가사를 원용해 말한다면, "째째하게 굴지 말고 가슴을 쫙 펴라. 내일은 해가 뜬다" 고 호방하게 외치는 이백에 비해, 두보는 "비가 새는 작은 방에 새우잠을 잔데도 고운 님 함께라면 즐거웁지 않더냐" 라고 나지막하게 속삭이지 않았을까..

굳이 분류해 말하면 이백이 자연과 놀이의 세계에 두보가 인위와 역사의 세계에 가깝다 하겠지만, 이백 안에 두보가 있고 두보 안에 이백이 있었다고 하는 편이 적합하지 않을까 싶다. 비(非)동질적인 세계관과 인생관이 한 사람이나 하나의 예술 경향 안에 동거하는 것, 음이 양의 싹을 품고 양이 음의 싹을 품어 음과 양이 끊임없이 갈마드는 것. 중국 예술 정신의 특성은 그러한 것에서 찾을 수 있다면 이백과 두보는 그 특성의 구체적인 사례라 하겠다.

중국 당(唐)나라 시인. 자는 태백(太白), 호는 청련거사(靑蓮居士). 농서군 성기현출신. 시선(詩仙)으로 불리운다. 25세 때 촉(蜀)나라를 떠나 양쯔강을 따라 나와 평생 유랑생활을 했다. 이백은 어려서부터 시문(詩文)에 천재성을 발휘하는 한편 검술을 좋아했다. 젊었을 때 도교(道敎)에 심취하여 선계(仙界)에 대한 동경심을 가졌으며 산 속에서 지내기도 했다. 그의 시에 나타나는 환상성(幻想性)은 대부분 도교적 발상에서 나온 것이며, 산은 그의 시세계의 주요 무대의 하나였다.

중국 당(唐)나라 시인. 호는 소룽. 소룽이라고 불리는 것은, 장안(長安)남쪽 근교의 소룽이 선조의 출신지인 데서 유래한다. 허난성 궁현을 본거지로 하는 소호족(小豪族)출신. 중국 최고의 시인이라는 뜻에서 시성(詩聖), 이백(李白)과 아울러 일컬을 때는 이두(李杜), 당나라 말기의 두목(杜牧)에 견줄 때는 노두(老杜) 대두(大杜)라 불린다. 먼 조상에 진(晉)나라 초기의 위인 두예(杜預)가 있고 당(唐)의 초기 시인 두심언(杜審言)은 조부이다.

두보(杜甫)의 작품

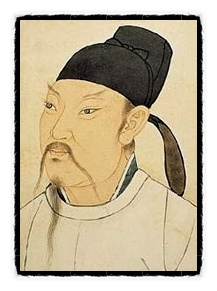

두보의 그림(후세 화가의 작품)

江村(강촌)

漫興(만흥)

중국의 고전문학에서 2대 시가(詩歌)를 꼽으라 하면

夢李白二首 - 이백(李白)을 꿈에 보고

死別已呑聲 사별이탄성 죽어 이별은 소리조차 나오지 않고

浮雲終日行 부운종일행 뜬구름은 종일토록 흘러만 가고

두 사람은 이 백이 44세, 두보가 33세 때 만났다. 이들의 만남은 중국 역사상 중대하고 기념비적인 것이다. 장안의 궁정에서 추방되어 산둥성으로 향해가고 있던 이백과 낙양에서 처음 만나 1년여 술에 취해 한 이불을 덮고 잘 만큼 진한 우정을 나누며 교분을 쌓았으나 이백이 산둥성으로 떠나고 두보도 강남(江南)으로 떠난 이후 두 사람은 다시 만나지 못하였다고 한다. 두보가 오랫동안 꿈에서 종종 이백을 만났는데 사흘 밤이나 계속해서 그를 만나는 꿈을 꾸고서 지은 시가 『'夢李白二首(몽이백이수)』이다.

贈衛八處士 증위팔처사 - 다시 벗을 만나

人生不相見 인생불상견 살아가며 서로 만나지 못함이 昔別君未婚 석별군미혼 그대 헤어질 땐 미혼이더니

垂老別 수노별 늙어서의 이별

四郊未寧靜 사교미녕정 사방이 아직 안정되지 않아 垂老不得安 수노부득안 늙은이조차 편안할 수가 없네 子孫陣亡盡 자손진망진 자손들이 모두 전사했건만 焉用身獨完 언용신독완 어찌 이 몸 홀로 온전하길 바라리 投杖出門去 투장출문거 지팡이 던지고 문을 나서니 同行爲辛酸 동항위신산 동행도 나를 보며 맘 아파하네 幸有牙齒存 행유아치존 다행히 치아는 남아 있지만 所悲骨髓乾 소비골수건 슬픈 것은 골수가 말라버린 것 男兒旣介胄 남아기개주 사나이 이미 군복을 입었으니 長揖別上官 장읍별상관 길게 읍하고 상관과 이별하네 老妻臥路啼 노처와노제 늙은 처는 길에 엎드려 우는데 歲暮衣裳單 세모의상단 세모에도 홑치마를 입고 있네 孰知是死別 숙지시사별 누가 알랴 이 것이 사별이 될지 且復傷其寒 차복상기한 추위에 떨 일 또한 걱정이네 此去必不歸 차거필부귀 이제 가면 분명 돌아오지 못할텐데 還聞勸加餐 환문권가찬 더 먹고 가라 권하는 소리 들리네 土門壁甚堅 토문벽심견 토문관 성벽은 아주 견고하고 杏園度亦難 행원도역난 행원을 건너기도 역시 어렵네 勢異업城下 세리업성하 업성의 싸움과는 형세도 다르니 縱死時猶寬 종사시유관 죽게 되더라도 아직 시간은 있겠지 人生有離合 인생유리합 인생에는 헤어짐과 만남이 있으니 豈擇衰盛端 개택쇠성단 어찌 젊고 늙은 때를 가리겠나 憶昔少壯日 억석소장일 예전의 젊은 날을 생각해보며 遲廻竟長嘆 지회경장탄 머뭇거리다 길게 탄식하네 萬國盡征戍 만국진정수 온 나라가 전쟁에 휘말리어 烽火被岡巒 봉화피강만 봉화가 온 산을 뒤덮었으니 積屍草木腥 적시초목성 시체 쌓여 초목에선 비린내나고 流血川原丹 유혈천원단 흐르는 피로 내와 들이 붉게 젖었네 何鄕爲樂士 하향위악사 어느 마을의 악사인가 安敢尙盤桓 안감상반환 어찌 아직도 서성거리나 棄絶蓬室居 기절봉실거 옹색한 살림이나마 두고 가려니 탑然최肺肝 탑연최폐간 폐와 간이 덜컥 내려앉네

佳人 가인 - 산속의 미인

絶代有佳人 절대유가인 세상에 보기드문 빼어난 여인 幽居在空谷 유거재공곡 쓸쓸한 골짜기에 숨어서 사네 自云良家子 자운량가자 스스로 말하기를 양가의 딸로 零落依草木 영락의초목 집안 몰락해 초목에 의지하니 關中昔喪敗 관중석상패 지난날 관중에 있었던 난리로 兄弟遭殺戮 형제조살륙 형제는 모두 죽임을 당했다네 高官何足論 고관하족론 벼슬자리 높다들 무엇을 하나 不得收骨肉 부득수골육 자신의 골육도 거두지 못하니 世情惡衰歇 세정악쇠헐 몰락하면 등돌리는 몹쓸 인심 萬事隨轉燭 만사수전촉 세상만사는 모두 바람에 촛불 夫서輕薄兒 부서경박아 있었던 남편은 경박한 난봉꾼 新人已如玉 신인이여옥 옥 같은 미인 아내 새로 얻어 合昏尙知時 합혼상지시 자귀나무도 저녁 왔음을 알고 鴛鴦不獨宿 원앙불독숙 원앙새는 혼자서 자지 않건만 但見新人笑 단견신인소 그저 신부의 웃음에만 이끌려 那聞舊人哭 나문구인곡 옛사람 울음소리 듣지 못하네 在山泉水淸 재산천수청 산 속 있는 샘의 물은 맑지만 出山泉水濁 출산천수탁 산을 나온 샘물은 흐려진다네 侍婢賣珠回 시비매주회 여종은 구슬을 팔고 돌아와서 牽蘿補茅屋 견라보모옥 댕댕이덩굴 끊어 띠집 고치네 摘花不揷髮 적화불삽발 꽃 꺾어 꽂을 맘도 먹지 않고 採柏動盈국 채백동영국 잦을 따니 금새 한 옹큼 차네 天寒翠袖薄 천한취수박 추운 날씨에 푸른소매 얇은데 日暮倚修竹 일모의수죽 저물녘 대나무에 기대어 있네

秋興 一 추흥 1 가을의 정취

玉露凋傷楓樹林 옥로조상풍수림 차거운 이슬 내려 풍림은 시들고 巫山巫峽氣蕭森 무산무협기소삼 무산과 무협은 쓸쓸하기만 하네 江間波浪兼天湧 강간파낭겸천용 하늘에 닿을 듯 강물결 높이 일고 塞上風雲接地陰 새상풍운접지음 변방의 먹구름 땅에 낮게 깔렸네 叢菊兩開他日淚 총국양개타일누 다시 핀 국화 보니 눈물은 또 흘러 孤舟一繫故園心 고주일계고원심 배에 꼭꼭 매어두는 고향 그리움 寒衣處處催刀尺 한의처처최도척 이곳 저곳에선 겨울옷 짓기에 바빠 白帝城高急暮砧 백제성고급모침 백제성 높이 요란한 다듬이 소리

醉時歌 취시가 술에 취하여

諸公袞袞登臺省 제공곤곤등대성 관료들 줄줄이 높은 벼슬 오르는데 廣文先生官獨冷 광문선생관독냉 광문선생 벼슬만이 홀로 쓸쓸하고 甲第紛紛厭粱肉 갑제분분염량육 즐비한 고급저택 고량진미 넘치는데 廣文先生飯不足 광문선생반부족 광문선생 끼니조차 잇기 어렵구나 先生有道出羲皇 선생유도출희황 선생의 덕 복희씨 보다 뛰어나고 先生有才過屈宋 선생유재과굴송 재주는 굴원과 송옥을 뛰어 넘는데 德尊一代常坎軻 덕존일대상감가 덕은 일세 제일이나 항상 불우하니 名垂萬古知何用 명수만고지하용 이름만 만고에 날린들 무엇하리 杜陵野老人更嗤 두릉야노인경치 두릉의 촌 늙은이 사람들이 비웃으니 被褐短窄빈如絲 피갈단착빈여사 베옷마져 초라하고 머리칼은 헝클어져 日적太倉五升米 일적태창오승미 태창미 닷 되를 사 하루하루 연명하며 時赴鄭老同襟期 시부정노동금기 때때로 정노인과 마음을 나누네 得錢卽相覓 득전즉상멱 돈이라도 생기면 서로를 찾고 沽酒不復疑 고주부복의 술을 사는 데는 눈치보는 일이 없이 忘形到爾汝 망형도이여 겉치레를 버리고 너나하는 사이지만 痛飮眞吾師 통음진오사 흠뻑 취함에는 진정 나의 스승이네 淸夜沈沈動春酌 청야침침동춘작 밤은 깊어 가는데 술잔을 나누니 燈前細雨첨花落 등전세우첨화락 등잔 앞에 가랑비 처마 아래 지는 꽃 但覺高歌有鬼神 단각고가유귀신 소리 높여 노래하니 귀신이 흥 돋우고 焉知餓死塡溝壑 언지아사전구학 굶어 죽어 구덩이에 묻힐 걱정 잊었네 相如逸才親滌器 상여일재친척기 재주 있는 사마상여 잔 씻는 일을 했고 子雲識字終投閣 자운식자종투각 유식한 자운은 몸을 던져 죽었으니 先生早賦歸去來 선생조부귀거내 선생도 일찌감치 귀거래사 읊으시게 石田茅屋荒蒼苔 석전모옥황창태 자갈밭 황폐하고 이끼 띠 집 덮기 전에 儒術於我何有哉 유술어아하유재 유학이 우리에게 무슨 소용인가 孔丘盜蹠俱塵埃 공구도척구진애 공자도 도척도 모두 티끌 먼지 된 걸 不須聞此意慘慘 부수문차의참참 이말 듣고 슬퍼할 것은 없으니 生前相遇且銜杯 생전상우차함배 살아 만나는 동안 술잔이나 나누세

|

출처 :한국시민문학협회 KCLA 낙동강문학 원문보기▶ 글쓴이 : 如蘭 설현숙